宿舍变民宿?陇南“教科书级”应急:黑板上的留言看哭游客

宿舍变民宿?陇南“教科书级”应急:黑板上的留言看哭游客

宿舍变民宿?陇南“教科书级”应急:黑板上的留言看哭游客

戳图看视频

陇南武都区:

假期酒店爆满,暖心安置赢得点赞

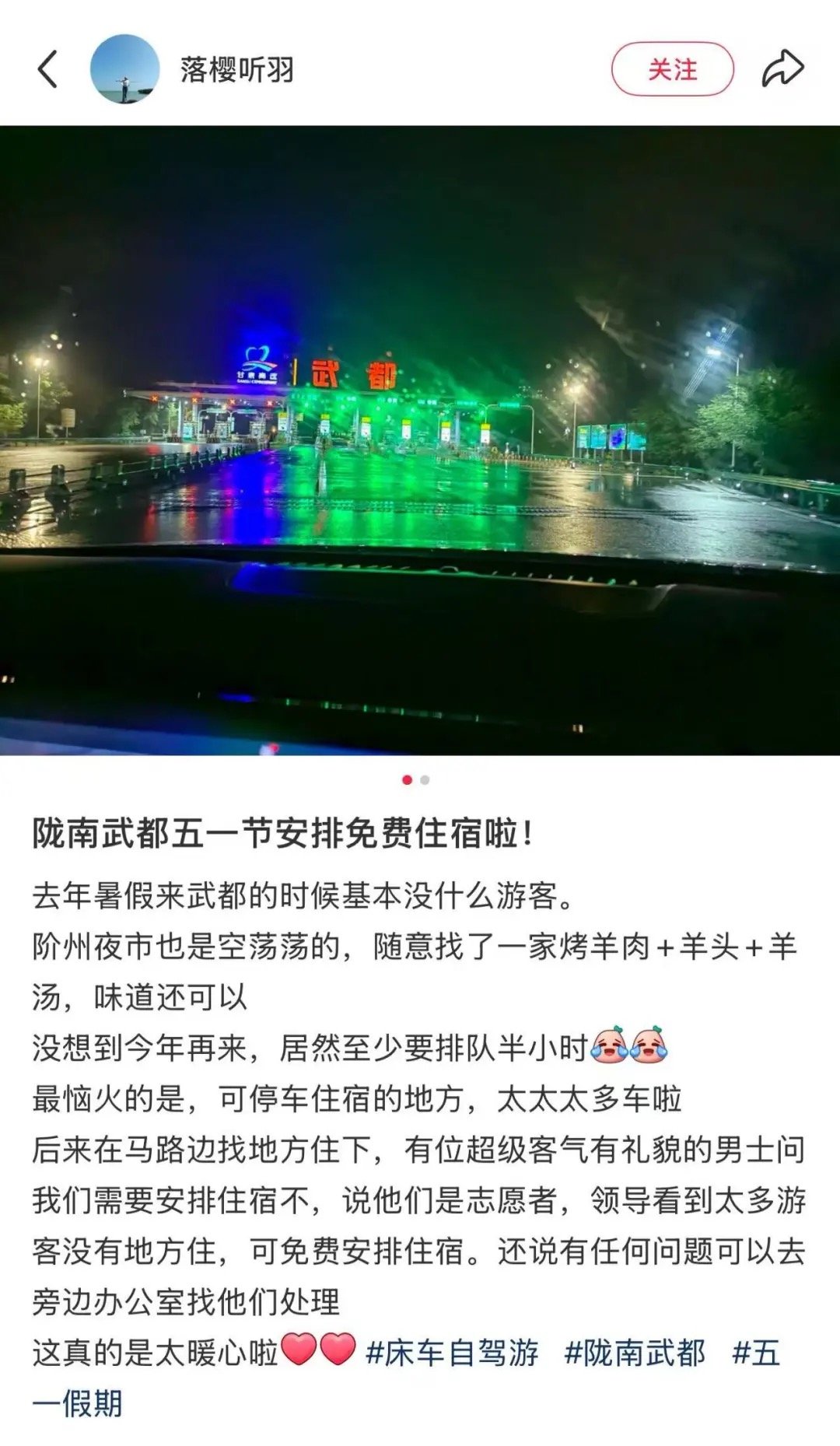

“五一”假期首日,武都区各景区迎来“五一”假期首波客流高峰。万象街、姚寨沟、万象洞等核心景区人气火爆,酒店预订爆满,部分游客由于没有提前预订酒店,出现游客住宿难的情况。

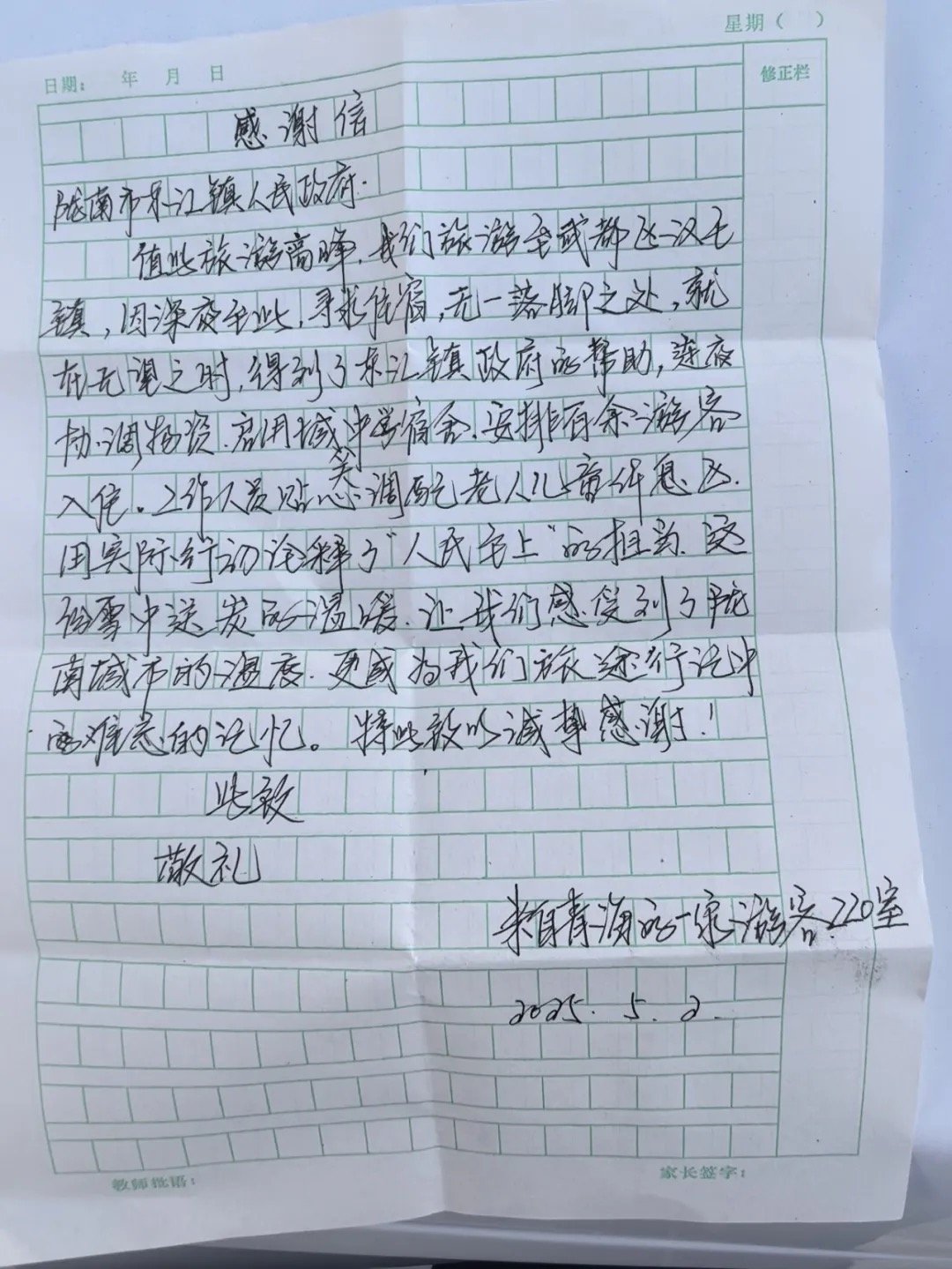

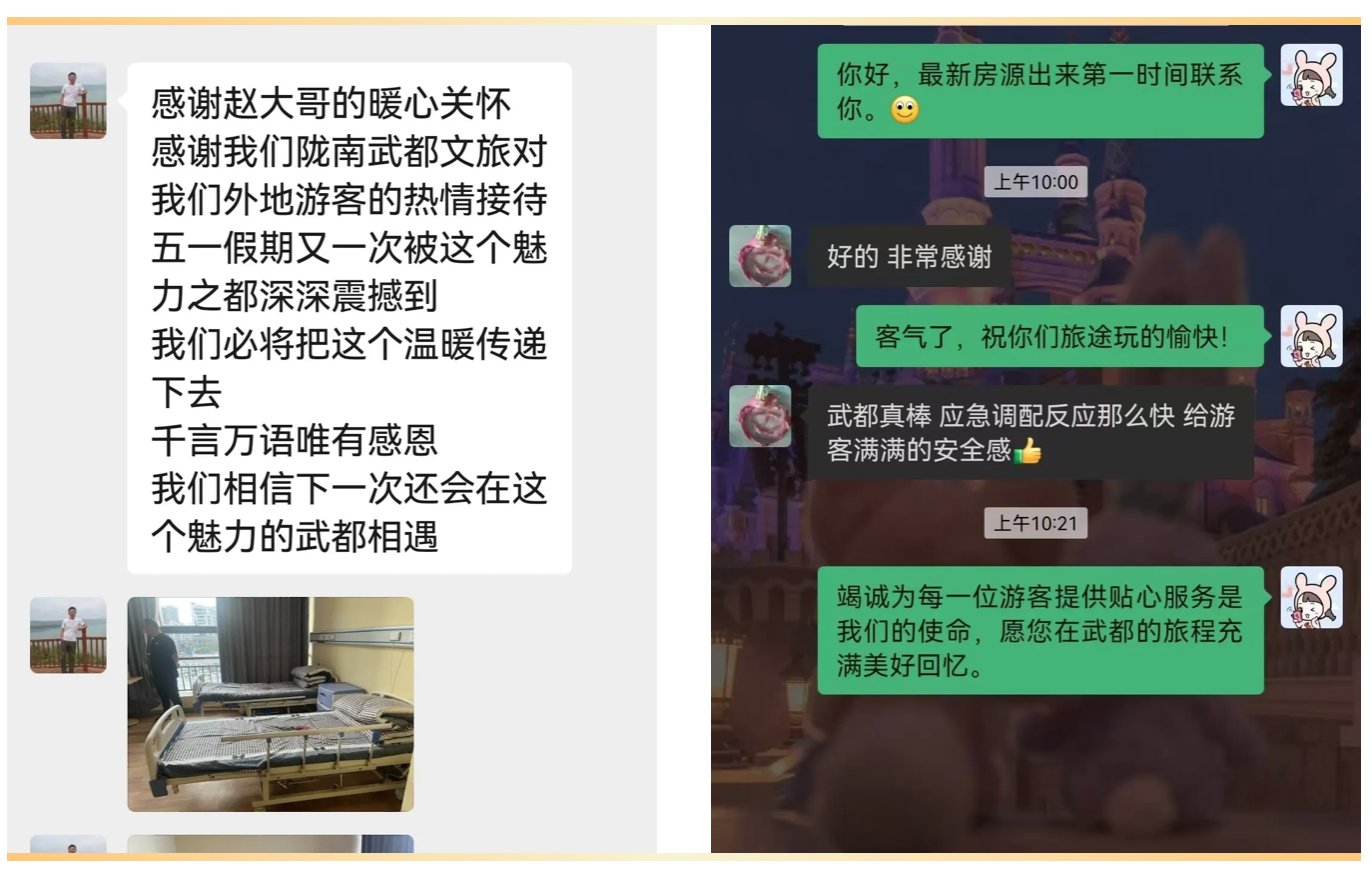

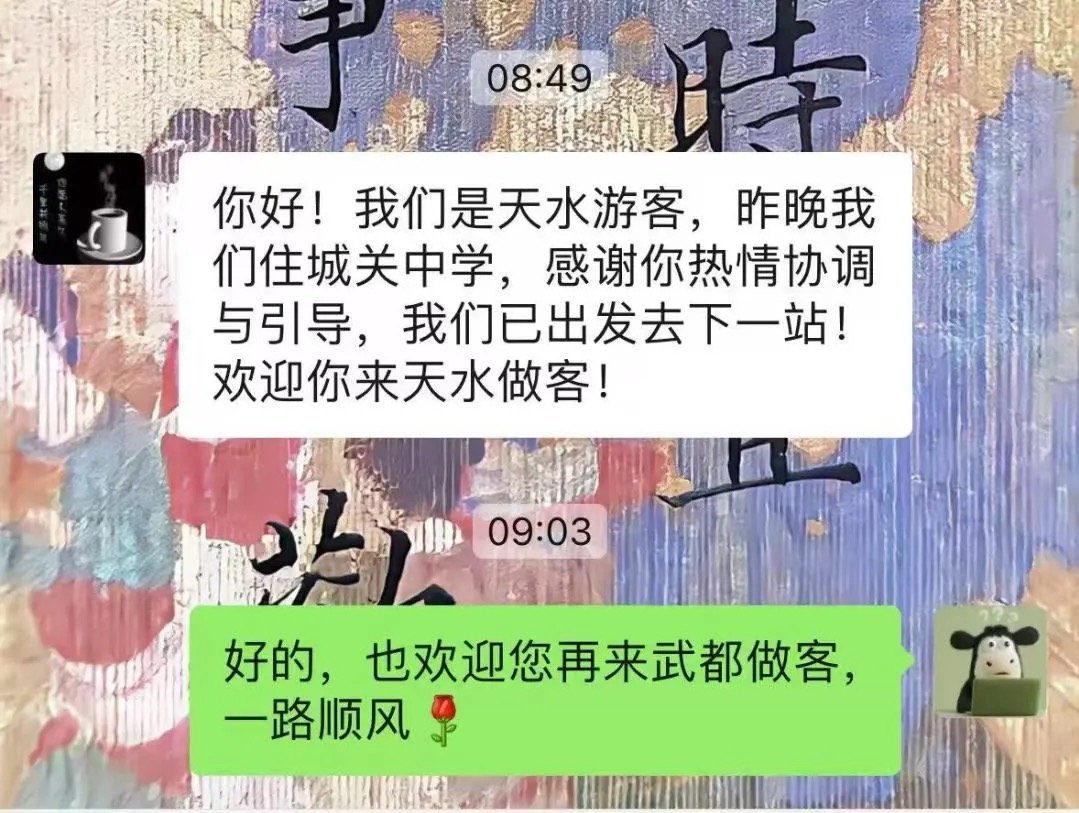

面对这一突发情况,武都区各相关部门、乡镇(街道)闻令而动,迅速启动应急保障预案,为滞留旅客开辟“暖心转运通道”,组织工作人员和志愿者有序组织乘客前往临时安置点,并耐心解答旅客疑问、协助搬运行李,提供爱心生活物资,将滞留旅客第一时间安置在城区部分学校、养老机构等安置点,实现了旅客从高速路口到临时安置点的无缝衔接。

“我们是从重庆自驾游一家人过来武都这边游玩,事先没有预订酒店,到了武都以后发现这边酒店已经满客,在我们束手无策的时候,酒店经理告诉我们,可以联系政府工作人员。在工作人员的引导下,我们被安排到了临时的住宿点休息,非常感谢武都区党委、政府对我们游客做的这些,谢谢。”重庆游客沈唐勇说。

“我们今天刚从成都到陇南来,去年来的时候一直有住的地方,今年我老婆怀孕我想着带她来陇南玩,来了之后发现没有住的地方。晚上两三点我们到临时安置点之后看见,各位老师都还坚守在岗位上,他们忙着给我们提供住的地方,提供水、吃的,为陇南政府点赞。”成都游客张子涵说。

据了解,5月1日武都区共接待游客12.23万人次,收入9111.35万元。城区共有379家酒店、宾馆、民宿,床位19000余张。截至5月1日,下午18时客房入住率达到100%。启用临时游客安置点10个,安置游客1500余人。

这个“五一”

武都未靠奇峰险壑的景色“出圈”

却以润物细无声的温情征服人心

一场关于“温度”的接力正在悄然上演

从政府到市民,从清晨到深夜

武都以细致入微的服务与真诚善意

将“暖心”二字写进了每一位游客的旅程

↓↓↓

椒香入梦记

—— “五一”武都游记

五月的武都,花椒树正结着青绿的籽。我原以为这座小城会像往常一样安静,却不想撞见了它最热闹的时节——游客如潮水般漫过每一条街道,宾馆的招牌早早翻出“满”字,连巷子深处的家庭旅馆都亮不出半张空床。

正当我们站在路边发愁,手机弹出消息:政府协调了几所学校的宿舍,临时安置滞留的游客。

宿舍比想象中干净。铁架床的蓝漆有些斑驳,但被褥是晒过的,蓬松间还留着阳光的气味。窗台积着薄灰,但窗外正对着一棵花椒树,风一过,细碎的香气就飘进来,沾在枕头上。

同屋的是个带着孩子的母亲,孩子趴在床上写游记,忽然抬头问:“妈妈,我们算不算也当了一回学生?”

熄灯后,整栋楼渐渐安静下来,但某个角落偶尔传来压低的笑语,像夜风掠过树叶的窸窣。月光从没拉严的窗帘缝溜进来,在水泥地上画出一道银线。我想起前台老师说的话:“条件简陋,多包涵。”可分明闻见,某个行李箱里漏出的花椒香,正悄悄钻进所有人的梦。

晨起时,走廊上飘着食堂的馒头香。管理员挨个敲门,说景区开通了临时公交。孩子把折好的被子拍出圆鼓鼓的弧度,忽然指着床缝:“妈妈,我掉了一颗花椒!”——那是他昨晚从夜市带回的纪念品,现在正卡在铁架床的螺丝孔里,像一粒小小的、熟透的星星。

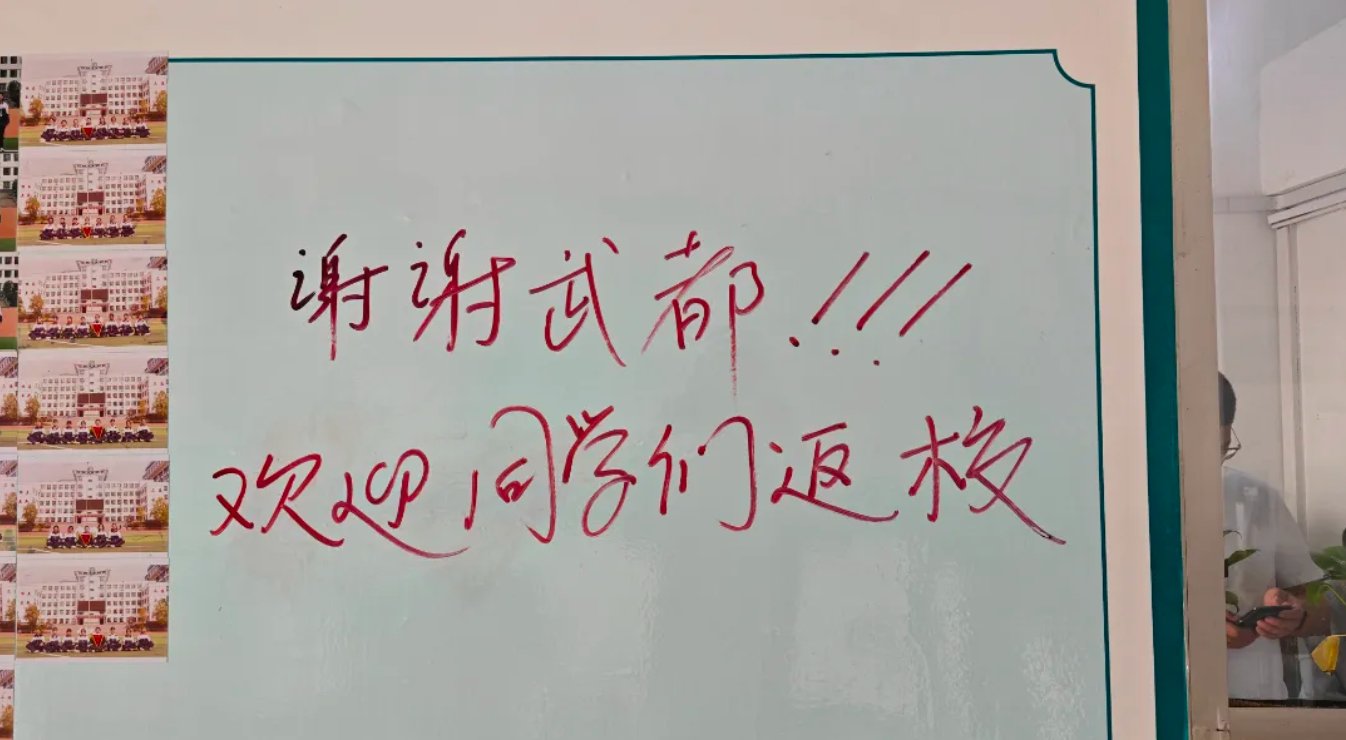

离开时,宿舍楼前的黑板上写着“欢迎同学们返校”,有人用粉笔在下面添了句“也谢谢武都”。大巴启动的瞬间,我望见教学楼顶飘着的红旗,和花椒树的新叶朝着同一个方向摇晃。

记者点评

这段文字是一位游客在"五一"期间探访陇南武都时写下的旅行随笔,以温暖细腻的笔触,记录了一场因游客爆满而引发的意外邂逅。作者用敏锐的观察力和诗意的表达,将政府一次应急安置,转化成了充满人情味的旅行记忆。

文章通过几个生动的场景串联:从最初面临无处落脚的窘迫,到发现学校宿舍时的惊喜;从铁架床的斑驳蓝漆到晒过后蓬松的被褥;从窗外花椒树飘来的清香到同屋孩子的天真提问。这些细节不仅展现了当地应对旅游高峰的智慧,更勾勒出一座小城最动人的模样。

最打动人心的,是那些不经意间流露的温情:管理员贴心的提醒,黑板上的那句“也谢谢武都”,以及那颗卡在床缝里、像熟透星星般的花椒。这些片段让应急安置,升华为一场充满诗意的城市对话。

这篇随笔超越了普通游记的范畴,它用独特的视角告诉我们:旅行的意义不仅在于看风景,更在于那些意外相遇中流露的城市温度。在武都,游客收获的不只是一处栖身之所,更是一段值得珍藏的城市记忆。

(原标题:宿舍变民宿?陇南“教科书级”应急:黑板上的留言看哭游客)

【责任编辑:谢镇蔚】

【内容审核:吴钟旺】